8月8日,《北京文学》迎来七十五周年纪念日,一项重要活动在北京市文联艺术工坊隆重举办,活动主题为“新时代·新高地·新北京作家群——作品精选《文起京华》首发式暨《北京文学》创刊75周年座谈会”。众多文学领域知名人士参与了此次活动,他们回顾了与《北京文学》的合作经历,并且就文学的未来走向展开了深入探讨。

投稿趣事回顾

李敬泽在公开场合讲述了自己早年向《北京文学》投稿的情况,同时提及了与编辑会面时发生的某个特殊事件,从而揭示了文学创作中鲜为人知的环节。这些零星的回忆不仅让现场气氛活跃,更彰显了《北京文学》在公众心目中的独特形象。这样的简短回顾,也许能够促使众多文学工作者将作品投递给《北京文学》杂志。

刊物重要地位

霍志静指出,《北京文学》是文学领域的重要阵地,为众多作家提供了施展才华的途径,也为众多优秀作品的问世奠定了基础。现阶段,该刊物需要承担起促进全国文化中心发展的使命,着力建设四个首发阵地,以此催生文学创作的全新活力。

选集意义重大

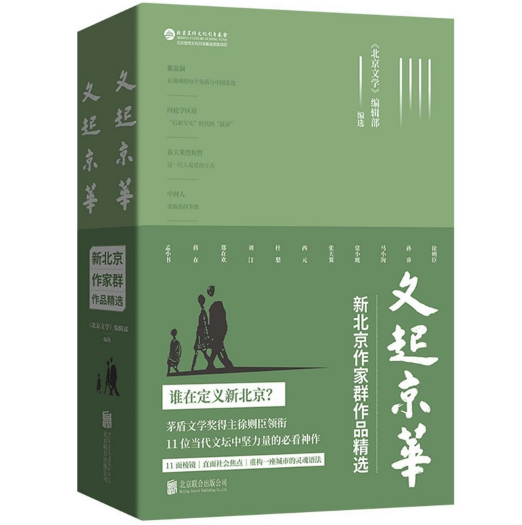

马新明在发言中着重指出,《文起京华》收录了“新北京作家群”的代表性佳作,这一栏目已发展成为京城文学的重要标志,是文学界突出的成就,具有标杆作用。2023年创设的“新北京作家群”专版,致力于聚焦北京地区中青年作家的优质创作,遴选了十一位作家的文章,在读者群体中引发了热烈反响。

刊物风格评价

李洱指出《北京文学》广泛刊载各类创作,文章风格多元且品质精良。多种创作形式并存的状况,既为读者带来多样阅读可能,亦凸显了该刊物开放包容的特质。

单元对谈见解

孟繁华在单元交流环节表示,北京文学的文化底蕴持续增强,艺术呈现方式日益多元。刘庆邦谈到,他与《北京文学》维持了数十年的紧密合作关系,个人发展轨迹与其紧密相连。这两位作家的言论,体现了北京文学传统的继承与发展。

青年作家感悟

青年作家孙睿、乔叶、杜梨等人分别阐述了自己的见解。孙睿提及,“新北京作家群”这一称谓引发了他对创作与地域背景关联性的思索;乔叶指出北京的生活体验推动了个人成长和观念的演进;杜梨主张深入探究北京的历史底蕴,维护北京的文化特质。这些观点反映了青年作家在创作活动中所体现的深刻见解与不断求索的精神。

《北京文学》历经七十五年文学历程,现今持续推陈出新,希望读者对其前景提出意见,请在评论区留言,同时请对本文进行点赞与传播。